|

Wer sich Mönchberg nähert, ist beeindruckt von

der das Ortsbild beherrschenden Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Sie steht

auf dem Hügel der heute nicht mehr existierenden Burg und überragt alle Dächer.

Das 1925 vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege herausgegebene Werk Die

Kunstdenkmäler von Bayern, Bezirksamt Obernburg bezeichnet

die Kirche als stattlich und geräumig und von den Bauten des 18.Jahrhunderts

in unserem Bezirk der bedeutendste. Seit ihrer Entstehung ist die Kirche

baulich nicht verändert worden. Obwohl es keine Pläne gibt, lässt sich der

Aufbau leicht rekonstruieren. Eine unschätzbare Quelle sind die noch

vorhandenen Rechnungen.

Neben Mönchberger Handwerkern wurden erfahrene Meister Ihres Faches ausgewählt. Für die Zimmermannsarbeiten holte man den weithin bekannten Meister Johannes Bopp aus Hardheim. Mit der Eindeckung des Daches mit Schiefer betraute man Johann Adam Platt aus Erbach. Zum Innenausbau gewann man den Kunstschreiner Johann Georg Dechent aus Wörth, für die Malerei den Aschaffenburger Jakob Bechtold. Wegen der Vergoldung schloss man einen Hauptakkord mit Ignatius Schwank aus Mainz, der mit der Marmorierung Johann Michael Schweitzer aus Wiesenstein beauftragte.

Das Altarblatt hat die Maße 4 x 2 Meter. Es wurde von Johann Conrad Bechtold mit Ölfarbe auf Leinwand bemalt. Dasselbe Motiv "Die Taufe Christi" malte er auch für die Kirchen in Rück und Eisenbach. Zweimal wurde es seit 1751 restauriert. 1919 behandelte es der Restaurateur Hausschild aus Würzburg und 1954 der in Mönchberg lebende Maler Rudolf Schöller. Dargestellt wird, wie Johannes aus einer Schale Wasser auf das Haupt von Jesus träufelt. Zwei Frauen treten als Zeugen des Ereignisses "Die Taufe Jesu" ins Bild. Engel und Putten umgeben die Szene, über die der Heilige Geist in Gestalt einer Taube schwebt.  Der Altar

ist dreiteilig mit zwei seitlichen Durchgängen. Acht gerade Säulen stehen

auf hohen Sockeln. Der Tabernakel wurde 1899 vom Kunstschreiner Ludwig Link aus

Würzburg verändert.

Der Altar

ist dreiteilig mit zwei seitlichen Durchgängen. Acht gerade Säulen stehen

auf hohen Sockeln. Der Tabernakel wurde 1899 vom Kunstschreiner Ludwig Link aus

Würzburg verändert.

Pfarrer Heim war der Tabernakel zu niedrig. Er hatte als Drehtabernakel in den 3 Nischen Monstranz, Kreuz und Kelch. Die beiden Leuchterbänke wurden erhöht und mit verschließbaren Türen versehen. An beide Seiten des Tabernakels stellte man je einen anbetenden Cherubim. Diese Figuren erstand Pfarrer Heim in Würzburg und sie stammten aus der Kirche in Heigenbrücken.  Über dem Altarbild ist ein Rundfenster, darin schwebt der Heilige Geist.

Links und rechts davon sind

Gott Vater und Christus, der ein Kreuz mit einer Länge von 250 cm in der Hand hält.

Die daneben sitzenden Engel, in Holz von dem Miltenberger Bildhauer Schüßler

geschnitzt, haben eine Größe von 70 cm.

Über dem Altarbild ist ein Rundfenster, darin schwebt der Heilige Geist.

Links und rechts davon sind

Gott Vater und Christus, der ein Kreuz mit einer Länge von 250 cm in der Hand hält.

Die daneben sitzenden Engel, in Holz von dem Miltenberger Bildhauer Schüßler

geschnitzt, haben eine Größe von 70 cm.

Über dem Rundfenster findet sich ein Strahlenband mit zwei Engelsköpfen. Inmitten der inneren Säulen steht links der Hl. Petrus und rechts der Hl. Paulus. Diese Holzfiguren sind 210 x 80 x 60 cm groß.  Bei der Renovierung

1899 hat sie Pfarrer Heim in Würzburg gekauft. Sie kommen aus Staffelstein und

stammen aus dem Jahre 1726 von dem bekannten Bamberger Bildhauer Leonhard

Gollwitzer.

Bei der Renovierung

1899 hat sie Pfarrer Heim in Würzburg gekauft. Sie kommen aus Staffelstein und

stammen aus dem Jahre 1726 von dem bekannten Bamberger Bildhauer Leonhard

Gollwitzer.

Zwischen den Säulen steht links der Hl. Rochus und rechts der Hl. Nepomuk. Beide Holzfiguren schnitzte der Miltenberger Bildhauer Nagel. Die Kommunionbank trennt den Chor vom Langhaus. 1968 wurde sie einen Meter vorgesetzt, um mehr Platz im Chorraum zu haben. Von den Bänken im Langhaus sind die Wangen noch im Original erhalten, sonst sind die Bänke den heutigen Bedürfnissen der Kirchenbesucher angepasst: 36 x 6 Personen = 216 Plätze im Langhaus Seitenaltäre Die Seitenaltäre wurden 30 Jahre nach der Weihe der Kirche aufgestellt. Geliefert hat sie der Aschaffenburger Bildhauer Ernst Hofmann. Die Darstellung am Marienaltar ist eine 90 x 50 x 40 cm große Tragfigur, die man bei Prozessionen mitführte. Sie kam erst 1899 in die Nische. Vorher stand die Pieta im Altar, die jetzt in einer Nische neben dem rechten Aufgang zur Empore ihren Platz gefunden hat. Diese Holzfigur in Lebensgröße stammt aus dem 17. Jahrhundert.

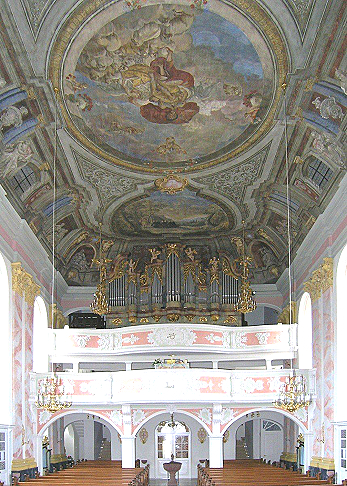

Die Assistenzfiguren am Marienaltar stellen den Hl. Judas Thaddäus und den Hl. Jakobus mit Stab und Christustafel mit einer Größe von 110 x 50 x 35 cm dar. Der Wendelinusaltar gleicht dem Marienaltar. In der Nische steht der Hl. Wendelin mit dem Lamm und der Schäferschippe (Größe 120 x 30 x 50 cm). Links ist der Hl. Sebastian und rechts der Hl. Antonius angebracht. Sie haben die Größe des Hl. Wendelin und sind alle Holzfiguren. Die Kanzel Sie hat einen runden Corpus, der von Putten umgeben ist. Auf dem Schalldeckel steht der gute Hirte. Die Kanzel ist noch aus der Erbauerzeit und wurde von Dechent in Wörth geschaffen. Die Orgel  Verschiedene Orgelbauer waren in Mönchberg tätig, bis 1899 die jetzige Orgel von der Firma

G. F. Steinmeyer, Oettingen eingebaut wurde. 1985 wurde sie von der gleichen

Firma überholt und 1994 gereinigt. Sie besitzt 2 Manuale mit Pedalwerk und

umfasst 20 Register.

Verschiedene Orgelbauer waren in Mönchberg tätig, bis 1899 die jetzige Orgel von der Firma

G. F. Steinmeyer, Oettingen eingebaut wurde. 1985 wurde sie von der gleichen

Firma überholt und 1994 gereinigt. Sie besitzt 2 Manuale mit Pedalwerk und

umfasst 20 Register.

Über der zweiten Empore schuf der Aschaffenburger Orgelbauer H.J. Hugo das Orgelprospekt, das sich im Original der Erbauerzeit bis heute erhalten hat. Auf der oberen Gesimszone befinden sich musizierende Engel mit Harfe, Violine, Posaune und Flöte. Damit das Orchester auch richtig harmoniert, dirigiert ein Engel das Ensemble. Das flache Schnitzdekor ist fein gearbeitet, vergoldet und bemalt. Am unteren Sims des Prospektes stellte der Erbauer 4 Sinne, Auge, Nase, Mund und Ohr liebevoll dar.

Die Decke

Beim Blick zur Decke fällt dem Beschauer zunächst die Muschelkartusche mit dem Namenszug

Jesu über dem Chorbogen ins Auge, darunter die Heimsuchung Mariens und

links darüber das Portrait des Pfarrers Janson.

Die Decke

Beim Blick zur Decke fällt dem Beschauer zunächst die Muschelkartusche mit dem Namenszug

Jesu über dem Chorbogen ins Auge, darunter die Heimsuchung Mariens und

links darüber das Portrait des Pfarrers Janson.

Kartuschen aus Muscheln und Bandwerk befinden sich auch an der Westempore. An ihnen wurde die Bemalung der Kartuschen erst bei dieser Renovierung so ausgeführt.  Die gesamte Decke ist von Johann Conrad Bechtold ausgemalt. Seit 1726 sind Werke von ihm

bekannt, so in Fechenbach, Pflochsbach, Großostheim, Trennfurt,

Kleinwallstadt,

Wintersbach, Niedernberg, Elsenfeld,

Aschaffenburg, Mömlingen,

Rück, Heimbuchentahl, Lohr, Schmerlenbach, Seligenstadt Eisenbach und andere Altarbilder.

Die gesamte Decke ist von Johann Conrad Bechtold ausgemalt. Seit 1726 sind Werke von ihm

bekannt, so in Fechenbach, Pflochsbach, Großostheim, Trennfurt,

Kleinwallstadt,

Wintersbach, Niedernberg, Elsenfeld,

Aschaffenburg, Mömlingen,

Rück, Heimbuchentahl, Lohr, Schmerlenbach, Seligenstadt Eisenbach und andere Altarbilder.

Das von ihm gemalte Portrait, des Amtmann Freiherr von Mairhofen, hängt im Schloss in Oberaulenbach. Die Decke des Langhauses gliedert sich in drei Medaillons. Die ganze Malerei bezieht sich auf den HI. Wendelin. Vorne wird dargestellt, wie der Heilige als Einsiedler gefunden wird. In der Mitte seine Glorifikation und hinten seine Berufung zum Abt.  Im Chorraum

ist die sogenannte Johannesdecke. Die Himmelfahrt des Kirchenpatrons umschweben

hundert Engel. Weitere musizierende und jubelnde Engel, sowie der HI. Michael

mit der Waage, beleben das Gemälde. Eine Balustrade rahmt das Gesamtbild ein

und hat Ähnlichkeit mit der heutigen Kommunionbank.

Im Chorraum

ist die sogenannte Johannesdecke. Die Himmelfahrt des Kirchenpatrons umschweben

hundert Engel. Weitere musizierende und jubelnde Engel, sowie der HI. Michael

mit der Waage, beleben das Gemälde. Eine Balustrade rahmt das Gesamtbild ein

und hat Ähnlichkeit mit der heutigen Kommunionbank.In der Hohlkehle an der Decke des Schiffes treffen wir eine perspektivisch verkürzte Architektur aus Säulen und Pfeilern an.  In den Rundnischen sind in Allegorien,

Glaube, Hoffnung, Liebe und Frieden durch ihre Attribute dargestellt. An den Seiten sind

Putten aufgemalt, neben einer hat sich der Maler verewigt.

In den Rundnischen sind in Allegorien,

Glaube, Hoffnung, Liebe und Frieden durch ihre Attribute dargestellt. An den Seiten sind

Putten aufgemalt, neben einer hat sich der Maler verewigt.

In der Mitte links sind die Kirchenlehrer Ambrosius und Papst Gregor und rechts der HI. Augustinus und der HI. Hieronymus dargestellt. Die 4 Beichtstühle hat der Kunstschreiner Dechent entworfen. Sie sind noch im Original erhalten.  Weitere Sehenswürdigkeiten

Weitere Sehenswürdigkeiten

Die Kreuzwegtafeln stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Der genaue Betrachter bemerkt sicher, dass hier zwei verschiedene Meister tätig waren. In das Kreuzwegmotiv haben die Künstler sogar Mönchberger Tracht eingearbeitet. Die Johannesfigur aus Lindenholz an der rechten Wandseite wurde 1954 von Pfarrer Weber als Torso im Pfarrhaus gefunden und überarbeitet an dieser Stelle im Gotteshaus aufgestellt.

Glocken  Dem Krieg hat Mönchberg

1917 und 1942 Glocken opfern müssen.

Dem Krieg hat Mönchberg

1917 und 1942 Glocken opfern müssen.

4 Glocken hängen heute im Turm. Die älteste ist die Apostelglocke, aus dem Jahre 1819, gegossen von Re. Bustelli in Aschaffenburg. Auch sie wurde 1942 abgeholt, kam aber glücklicherweise 1947 wieder zurück. Der Turm: Höhe 49 Meter Wandstärke des Sockels: 170 cm Anzahl der Glocken: 4 Josefsglocke (unten links, 400 kg) Marienglocke (unten rechts, 560 kg) Apostelglocke (oben links, 630 kg) Johannisglocke (oben rechts, 400 kg) Überstanden hat den letzten Krieg die Josefsglocke, das Taufglöcklein. Sie wurde 1926 von der Firma Klaus, Heidingsfeld, gegossen. Aus dem Gemeindeleben  Mit seinem Konzert

"Musikalischer Advent" stimmt der Musikverein Harmonie Mönchberg

seine Zuhörer Mitte Dezember, in der Pfarrkirche auf das Weihnachtsfest

ein.

Mit seinem Konzert

"Musikalischer Advent" stimmt der Musikverein Harmonie Mönchberg

seine Zuhörer Mitte Dezember, in der Pfarrkirche auf das Weihnachtsfest

ein. Nach dem Konzert werden Glühwein und Christstollen angeboten. Mit dem Verkaufserlös dieser Aktion wird die gemeinnützige Jugendarbeit des Mönchberger Musikvereins unterstützt. Zur Kuratiekirche im Ortsteil Schmachtenberg Sämtliche Bilder wurden von der Pfarrei und von Renate Miltenberger zur Verfügung gestellt. Vielen Dank! Wikipedia:  Mit dem Namen Manno Gebur, dem Ursprung des

Namens-Bestandteiles Mönch des Ortsnamens ist das Gebäude des Manno, des ersten Besitzers

der Poststation gemeint, die den Ursprung von Mönchberg bildete.

Mit dem Namen Manno Gebur, dem Ursprung des

Namens-Bestandteiles Mönch des Ortsnamens ist das Gebäude des Manno, des ersten Besitzers

der Poststation gemeint, die den Ursprung von Mönchberg bildete.

Die dort gegründete Burg Mennegebühr wird erstmals in einer Urkunde im Jahr 1215 erwähnt und der gleichnamige Ort 1250. 1401 hatte Mönchberg bereits eine eigene Pfarrei mit einer eigenen Kirche und eine dem Heiligen Wendelin geweihten Kapelle, die etwa einen Kilometer von der Hauptkirche entfernt war. Neben dem Pfarrer gab es einen Hilfspriester für die Seelsorge. Die Bewohner der Burg hatten einen eigenen Frühmessner und einen Frühmessnergarten.  An der Hauptstraße steht einer der

ältesten Bildstöcke am Untermain. Dieser wird auf die Mitte des 15. Jahrhunderts datiert und enthält im Schaft eine Darstellung des Heiligen Martin von Tours, was darauf hindeutet, dass Mönchberg zu der Urpfarrei St. Martin in Wörth gehörte.

An der Hauptstraße steht einer der

ältesten Bildstöcke am Untermain. Dieser wird auf die Mitte des 15. Jahrhunderts datiert und enthält im Schaft eine Darstellung des Heiligen Martin von Tours, was darauf hindeutet, dass Mönchberg zu der Urpfarrei St. Martin in Wörth gehörte.

Die alte Kirche und die Josephskapelle Die erste Kirche stand auf dem Gelände der heutigen Kirche und war ebenfalls Johannes dem Täufer geweiht. Bereits diese Kirche hatte wie auch die neue Kirche der Muttergottes und dem Heiligen Wendelin geweihte Neben-Altäre. Das Türmchen besaß drei Glocken und eine Turmuhr. Der Friedhof befand sich, wie damals allgemein üblich, rund um die Kirche. Hinter der Kirche befand sich ein Beinhaus, das bereits 1702 abgebrochen wurde, um Platz für eine dem Heiligen Joseph geweihte Kapelle zu machen, die bis 1748 stand. Die neue Kirche  1744 wurde die bereits zweite kleine Wendelinus-Kapelle von 1676 durch einen Neubau des Baumeisters Johann Martin Schmitt aus Miltenberg ersetzt.

1744 wurde die bereits zweite kleine Wendelinus-Kapelle von 1676 durch einen Neubau des Baumeisters Johann Martin Schmitt aus Miltenberg ersetzt.

Dieser Bau befindet sich an der Straße nach Schmachtenberg, wo sich die Wege nach Schmachtenberg, Röllbach, Eschau, Mechenhard und Erlenbach kreuzen. Die Wendelinuskapelle war ein Meilenstein zum Neubau der Kirche, der schließlich 1748 begonnen wurde. Die alte Kirche und die Josephskapelle wurden abgebrochen und die neue Kirche an der gleichen Stelle errichtet. Der Altar der alten Kirche kam nach dem Abriss in die neue Wendelinuskapelle. Leiter des Kirchenneubaus wurde der ab 1748 in Mönchberg amtierende Ortspfarrer Johann Philipp Janson († 1758) aus Ottersheim in der Pfalz, auf dessen Pläne auch die reichhaltige Ausmalung zurückgeht und dessen Porträt sich als Fresko über dem Chorbogen befindet. Mönchbergs Altbürgermeister Eduard Schmitt bezeichnete ihn 2001 als den „eigentlichen Schöpfer der Kirche“  1748 zählte die Gemeinde Mönchberg 560 Einwohner. Durch die Bewirtschaftung des der Gemeinde gehörenden Waldes war das Dorf wohlhabend, so dass der Finanzierung der neuen Kirche nichts im Wege stand.

1748 zählte die Gemeinde Mönchberg 560 Einwohner. Durch die Bewirtschaftung des der Gemeinde gehörenden Waldes war das Dorf wohlhabend, so dass der Finanzierung der neuen Kirche nichts im Wege stand.

Das Genehmigungs-Verfahren wurde vom Schultheiß und dem erzbischöflichen Kammersekretariat in Aschaffenburg beim Erzbischof und Kurfürsten Johann Friedrich Karl von Ostein in Mainz in die Wege geleitet. Der Verkauf von Brennholz erbrachte 23.788,00 Gulden, was zur Finanzierung des Neubaus ausreichte. Der Baumeister Johann Martin Schmitt aus Miltenberg wurde schließlich nach dem Bau der Wendelinuskapelle auch mit dem Bau der neuen Kirche beauftragt, da man mit seinen Leistungen beim Bau der Kapelle sehr zufrieden war. Vor dem Baubeginn wurde das Baugelände freigeräumt, was innerhalb eines Tages von 5 Uhr morgens bis 19 Uhr abends durchgeführt wurde. Neben den Abbrucharbeiten musste auch eine Scheune versetzt werden, die Pfarrer Janson zu diesem Zweck kurzerhand mit Rollen unterbauen und wegziehen ließ.  Der Baumeister koordinierte die Tätigkeiten von Maurern, Zimmerleuten und Dachdeckern. Ende 1749 konnte die Grundsteinlegung gefeiert werden. Der Grundstein befindet sich unterhalb der Kanzel. 1751 wurde die Kirche durch den Mainzer Weihbischof Christoph Nebel geweiht. 1755 wurde der Kreuzweg angebracht und die Stationen geweiht. Bis 1814 gehörte die Kirche zum Erzbistum Mainz.

Der Baumeister koordinierte die Tätigkeiten von Maurern, Zimmerleuten und Dachdeckern. Ende 1749 konnte die Grundsteinlegung gefeiert werden. Der Grundstein befindet sich unterhalb der Kanzel. 1751 wurde die Kirche durch den Mainzer Weihbischof Christoph Nebel geweiht. 1755 wurde der Kreuzweg angebracht und die Stationen geweiht. Bis 1814 gehörte die Kirche zum Erzbistum Mainz. Situation im 21. Jahrhundert Die Pfarrei ist heute Teil der Pfarreiengemeinschaft St. Wendelinus, zu der außerdem die Pfarreien St. Peter und Paul und St. Margareta in Röllbach und die Kuratie St. Johannes der Täufer und St. Johannes der Evangelist im Ortsteil Schmachtenberg gehören. Architektur Die Gewölbeform wurde durch viertelkreisförmige Holzbalken, die auf dem oberen Gesims angebracht wurden, realisiert. Die gesamte Decke wurde mit Dachlatten und Schilfmatten verkleidet und dann verputzt. In der Mitte des Dachgeschosses liegt ein Unterzug in einem Querschnitt von 49/30 cm. An diesem sind die Dachbalken befestigt. Mit Pfosten, die als Zugband dienen, wurde die Decke an der tragenden Konstruktion des Daches aufgehängt.  Das für den Dachstuhl verwendete Holz aus dem Frankenwald wurde auf dem Main von Flößern transportiert.

Das für den Dachstuhl verwendete Holz aus dem Frankenwald wurde auf dem Main von Flößern transportiert.

Das Langhaus besitzt ein Satteldach, das mit Schiefer gedeckt ist. Über dem achteckigen Chor ist das Dach abgewalmt. An der Westseite befinden sich zwei Emporen mit der Orgel von H. J. Hugo aus Aschaffenburg. Das Glockenhaus besitzt ein Kreuzgewölbe. Die 170 cm dicken Mauern des Glockenhauses tragen den 49 m hohen Kirchturm. Nördlich des Chors befindet sich die Sakristei, die 1994 neu erbaut wurde. Bei den ursprünglichen Bauarbeiten waren namhafte Handwerker aus Hardheim, Erbach, Wörth, Aschaffenburg, Mainz und Wiesenstein beteiligt. |